- 小

- 大

ページ印刷

コーポレートガバナンス

2025年6月20日

基本的な考え方

当社グループは法令遵守を徹底し、経営の透明性と企業倫理の意識を高め、迅速な意思決定および効率的な業務執行をしていくことが、コーポレート・ガバナンスの基本であると考えています。その充実と強化を通じて、グループの企業価値および株主共同利益のさらなる向上を目指していきます。

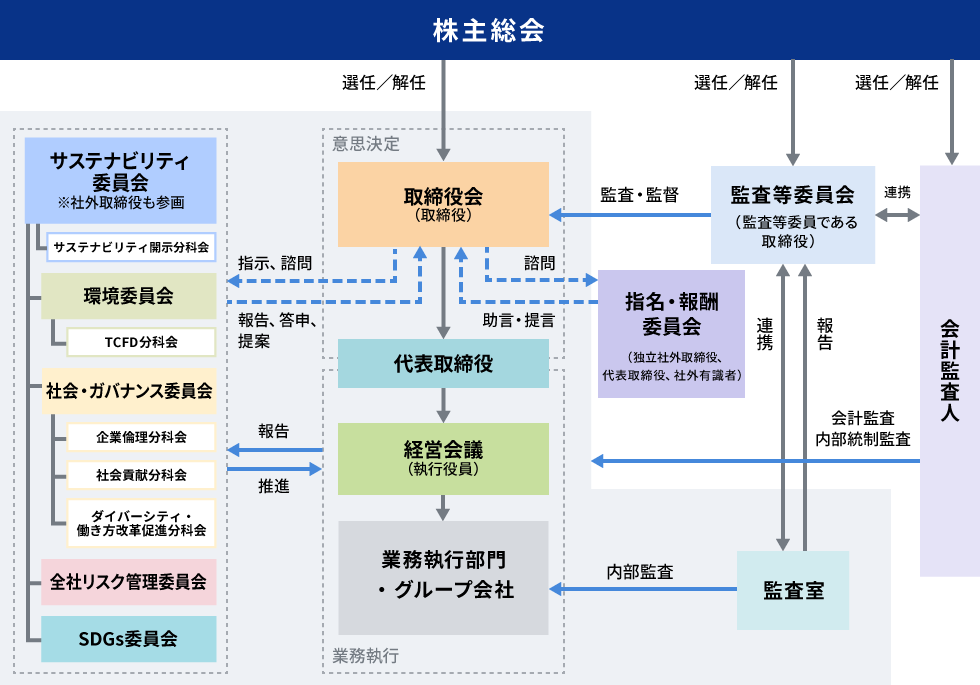

企業統治の体制

1. 企業統治の体制

当社は、会社の機関設計として監査等委員会設置会社を選択しています。取締役会での議決権を持つ監査等委員である取締役を置き、取締役会の監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実とさらなる経営の効率化を図る体制としています。取締役12人(うち監査等委員3人)を選任しており、取締役のうち5人が社外取締役です。

取締役会については、経営に関する重要な意思決定を行うため毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、迅速な意思決定に努めています。また、業務の執行を担う執行役員(取締役兼務者を含む)を中心とした経営会議も毎月1回開催し、各部門間の情報の共有を通じて、業務執行の効率化に努めています。

監査等委員会については毎月1回開催し、当社の内部監査部門である監査室から報告された事項を中心に、モニタリング監査を実施しています。監査等委員会は取締役に対する職務の執行の妥当性・適法性監査を行うほか、一人ひとりの監査等委員は取締役会における議決権の行使を通じて、取締役の職務の執行を監督する役割も担っています。

コーポレート・ガバナンス体制の概要図は、次のとおりです。

取締役会実効性評価

2025年4月に実施した取締役会実効性評価の概要については次のとおりです。

(概要)

取締役全員に対し、アンケートおよび自由記述の手法により、当社取締役会の実効性に関する評価についての調査を実施しました。当社では取締役会の実効性のさらなる向上を目指す観点から第三者によるガバナンスリサーチを利用しており、この結果が平均値よりも低かった項目を取り組みの「案」として挙げ、これらについて取締役に優先事項と意見を聞く形で進めました。得られた結果を代表取締役にて分析評価、課題を抽出し、今期優先的に取り組むべきものを取締役会にて検討し、決定しました。これら一連のプロセスを受け、当社の独立社外取締役から、今回の「取締役会全体の実効性」について以下の評価を得ました。

- 取締役会の実効性評価にかかる設問設定およびその手法について

アンケート項目は、第三者によるガバナンスリサーチを利用して当社にて独自に作成している。当社スコアは当該リサーチ参加企業の平均値と比較すると大きく上回っているものの、個別項目ではスコアを落としているものもあったため、当社としては、かかる項目の中から種々の取り組み案を想定し、これらのうち優先度が高いと考えるものを三つ、ガバナンス向上に関する取り組みのアイデア、およびその他自由意見の項目を列挙したアンケートを策定した。このような客観的な情報を踏まえて当社におけるガバナンス向上のための優先事項を問う手法は合理的な手法と考える。また、取締役会の実効性評価の手法としても、客観的なスコアをもとにアンケートを策定し、得られたアンケート結果をもとに当社執行部門にて取締役会の実効性を向上させるためのさらなる施策を策定・実施すること、これら一連の手続きを最終的に独立性ある社外取締役(監査等委員含む)にて検証していることからすると、評価の在り方としても合理的である。 - アンケートの回答を踏まえた取締役会の実効性評価について

①昨年度の実効性評価に基づく施策の進捗報告

当社は、取締役会において概要を以下のとおり報告した。具体的には、(a)事業ポートフォリオ関連については、事業ポートフォリオの最適化に向けた議論をスタートさせ、各事業部門の現状と課題について取締役会での説明が始まっている。これは単年度の施策ではなく、引き続き議論を進めていくこととなっている。(b)経営陣幹部の育成については当年度の課題として引き続き指名・報酬委員会にて検討されることとなっており、人的資本経営全般については、従業員サーベイを基にした各事業所での改善活動を継続し、またフェロー制度、その他の人事制度のさらなる改善を進めている。(c)IR関連については、個人投資家向け説明会を実施するなど取り組みに進捗が認められる。最後に、(d)ガバナンス向上のその他のアイデア(グローバルガバナンスや社外取締役の機能発揮)については、グローバルガバナンスの強化として海外赴任前の従業員に対する研修が開始され、また、海外駐在関係の規程の明確化も進んでいる。また年2回、社外取締役と執行部との意見交換会も設定され開始されることとなっている。いずれの施策も継続した実施が要求される重要課題であるところ、独立社外取締役を入れた形で継続的に審議・実行されてきており、提案された各施策は適切に実行されていると評価できる。

②当年度の施策

当社は、本年のアンケートを踏まえた最優先テーマとして、(a)取締役会での議論活性化に向けた、取締役会におけるテーマ設定そのものの検討、資料事前配信の強化、執行側説明の見直し、データ活用、事業ポートフォリオ最適化に向けた議論のさらなる深化、(b)後継者計画の策定のさらなる検討、(c)CO2排出量開示強化に向けた発信・開示の在り方等、を挙げている。このようなテーマ選択および施策提案は、アンケートにおける取締役の意見を踏まえた個別具体的なものとなっており、合理的かつ相当な施策が立案されていると認められる。また、前期に引き続きいずれの施策も一事業年度にとどまらず、継続して実施されるべき施策であるため、これらの進捗につき独立社外取締役としてモニタリングし、評価していく。

かかる評価を踏まえ、当社は引き続き取締役会の実効性を高めるためのさらなる環境整備を進めてまいります。

取締役に対するトレーニングの方針

- 新任者トレーニング

就任後に、法務・会計等の経営に必要な知識に関する外部機関トレーニングを実施する。 - 定期トレーニング

年2回、弁護士等の外部講師を招いて時事問題をテーマとしたトレーニングを実施し、ボードメンバーとしての判断センスを磨く機会を提供する。 - 不定期トレーニング

各取締役は必要に応じ、適宜セミナー等を会社費用により受講し、自らの業務の執行に資する専門知識の習得を行う。

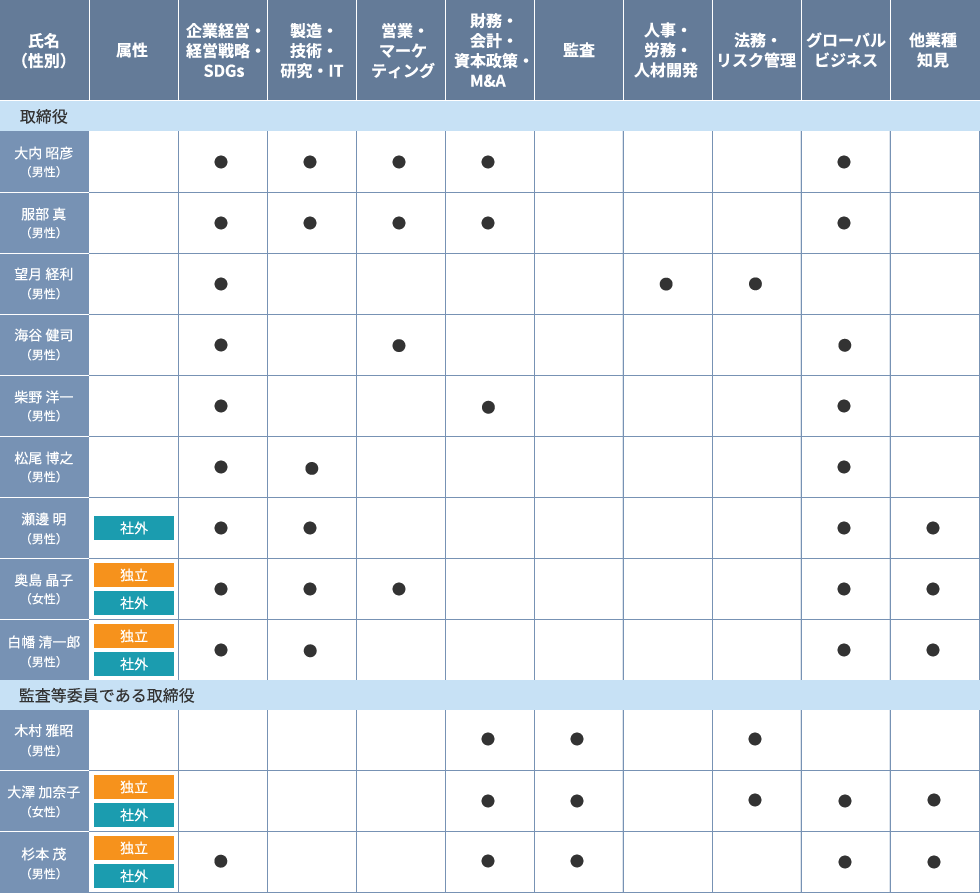

取締役の専門性

各取締役に期待される分野は以下のとおりです。

※上記は、各取締役の有する全ての知見を表すものではありません。

2. 内部統制システムの整備状況

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制と、その他会社の業務の適正を確保するための体制については以下のとおりです。

取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

取締役および使用人の職務の執行が、法令および定款を遵守し、かつ倫理観を持って行われるよう、当社は社是「至誠と創造」およびこれを基とした「行動規範」を定める。法令および定款の遵守体制の実効性を確保するため、社長直轄組織の監査室は「内部監査規程」に基づく監査を通じて、会社の全ての業務が法令、定款および社内規程にのっとり適正かつ妥当に実施されているかを調査・検証し、その結果を取締役会に定期的に報告する。

取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

情報の保存および管理については、法令により定められた文書を含めて文書の種類ごとにルールを取り決め、保存・管理する。

損失の危機の管理に関する規程その他の体制

部門ごとにマニュアル化を進め、運用の徹底を図ることにより、リスクを未然に回避あるいは低減する努力を行う。個別リスクについては都度、対応の検討と整備を進める。災害発生等の緊急時のために、通常業務によるリスク管理とは別に「リンテックグループ危機管理規程」およびこれに基づく「BCMS(事業継続マネジメントシステム)」を定め、迅速に危機管理組織を立ち上げられる体制の整備に努める。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

「業務分掌規程」に基づき各組織の役割分担に対応した取締役の担当職務を定めるとともに、執行役員制度の導入により、経営と執行の分離および意思決定の迅速化を図る。加えて、環境変化に対応できるように随時組織を見直し、必要に応じて組織横断的な委員会を随時発足させるなどにより、職務執行の効率性の維持を図る。

当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

「関係会社業務規程」に基づき、当社の各主管部門が当社グループ各社の業務統制を行うことにより、グループ全体としての業務の適正の維持に努める。「関係会社業務規程」に基づき、グループ各社から定期的にまたは必要に応じ、業績、リスク、その他の重要な報告を受ける体制の整備に努め、当社は必要に応じ、適切な部門から経営管理・サポートを行い、グループ各社における経営の効率化を推進する。グループ各社が法令、定款に適合することを確保するため、各社の内部監査体制による監査の実施および当社の監査室による監査を実施する。

監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性確保に関する事項

監査等委員会監査の実効性をより一層高め、かつ監査職務をさらに円滑に遂行するための体制を確保するため、監査等委員会の業務を補助する監査等委員会事務局を設置して、その任に当たらせる。監査等委員会事務局スタッフへの人事異動・人事評価・懲戒処分は監査等委員会の同意を得なければならないものとする。また、監査等委員会事務局スタッフへの指示命令は監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という)が行うものとし、監査等委員から受けた当該指示命令については、当該監査等委員の職務に必要でないものを除き、取締役、ほかの使用人の指揮命令は受けないこととする。

監査等委員会への報告に関する体制および報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

当社グループの全ての取締役・従業員は、法令等の違反行為など、当社または当社グループ会社に対し、著しい損害を及ぼすおそれのある事実について、当社監査等委員会に対して報告を行う。また、当社監査等委員会は当社グループの全ての取締役・従業員に対し、事業に関する報告を直接求めることができるものとする。当社は「内部通報制度運用規程」および「グローバル内部通報制度規程」により、当社グループの全ての役員・従業員が利用できるヘルプラインを設置し、報告者が当該通報・報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けることがない体制の維持に努める。なお、ヘルプラインを通じた内部通報があった場合は、監査等委員会へ報告する。

監査等委員の職務の遂行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社の監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該費用が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。また、監査等委員会が、独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を監査等委員会のための顧問とすることを求めた場合、当社は当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。

その他監査等委員会監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会に会社の情報が障害なく入るための体制を確保する目的で、監査等委員を除く取締役、使用人のみならず会計監査人、顧問弁護士、顧問税理士などからの情報も入る環境の整備に努め、代表取締役との定期的会合、経営会議、戦略会議などの重要会議への監査等委員の出席・意見陳述の場を制度として確保する。

3. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその体制の整備状況

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断しています。「リンテック行動規範」において、その旨を明記しており、役員および従業員へ徹底しています。

また、同勢力や団体からの不当な要求には断固たる行動を執っており、平素より警察、暴力団追放運動推進センター、弁護士などの専門機関と緊密な連携関係を構築しています。事案の発生時にはこれらの機関および団体、弁護士などと密接に連携し、迅速かつ組織的に対処しています。

4. リスク管理体制の整備状況

当社は「リンテックグループ危機管理規程」を定め、リスクが発生した際に企業価値に与える影響および損害を最小限にとどめるための体制を整えています。また、情報の保存および管理については、「情報セキュリティー管理規程」「営業秘密管理規程」を制定し、管理しています。なお、全社リスク管理委員会が中心となって、全社的なリスク評価を行っています。

5. 責任限定契約の内容

当社は会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができ、社外取締役である佐野孝典氏、奥島晶子氏、白幡清一郎氏、大澤加奈子氏および杉本茂氏の5人と締結しています。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、10百万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額となります。

6.役員等賠償責任保険契約の内容

当社は、会社法第430条3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金および争訟費用を填補することとしています。ただし、被保険者が違法に利益または便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則等に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償は上記保険契約によっても填補されません。

当該保険契約の被保険者は当社および子会社の取締役、監査役および執行役員ならびに子会社設立国の法律によりこれらの者と同様の地位にある者であり、全ての被保険者についてその保険料を全額当社が負担しています。

7. 株式会社の支配に関する基本方針

当社は、当社株式への大規模買付行為を行い、または行おうとする者に対しては、当社の企業価値および株主共同の利益を確保する観点から、関係する法令に従い、株主の皆様が大規模買付行為の是非を適正に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求めています。併せて当社取締役会の意見等を開示するとともに、株主の皆様の検討のために必要な時間と情報の確保に努めています。

仮に大規模買付行為に対する速やかな対抗措置を講じなければ、当社の企業価値および株主共同の利益が毀損されるおそれがあると合理的に判断されるときには、株主から経営を負託された当社取締役会の当然の責務として、関連する法令の許容する範囲内において、当該時点で最も適切と考えられる具体的な措置の内容を速やかに決定し、実行することにより、当社の企業価値および株主共同の利益の確保に努めます。

8. 取締役の定数

当社の取締役(監査等委員を除く)は12人以内とする旨、および監査等委員である取締役は4人以内とする旨を定款で定めています。

9. 取締役の選任の要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めています。

10. 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした内容

当社は、経営環境の変化に迅速に対応して経営諸施策を機動的に遂行するため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めています。

11. 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めています。

社外取締役の状況

1. 社外取締役

当社は、社外取締役として佐野孝典氏、奥島晶子氏、白幡清一郎氏、大澤加奈子氏および杉本茂氏の5人を選任しており、大澤加奈子氏および杉本茂氏の2人は監査等委員です。

表は横にスライドして御覧いただけます。

| 氏名 | 各社外取締役と当社との人的・資本的・取引関係、その他の利害関係 | 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能および役割 |

|---|---|---|

| 佐野 孝典 | 同氏と当社の間には特別の利害関係はありませんが、同氏が企画本部長代理を務める日本製紙株式会社は当社の主要な取引先であり、同社と当社の間には、原材料等の仕入で1,721百万円、製品等の売上で60百万円の取引(いずれも2025年3月期実績)が存在しています。また、同社は当社の主要な株主であり、2025年3月末時点において20,553,692株(当社発行済株式[自己株式を除く]総数の30.51%)を保有しています。 | 同氏は、日本製紙株式会社の管理部門および営業部門における長年の業務経験を通じて得られた知識・経験等を基に、当社取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任です。なお、同氏はサステナビリティ委員会の委員です。 |

| 奥島 晶子 | 同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。 | 同氏は、当社とは異なる業界において長年にわたり代表取締役社長を務めるなどの豊富な経営経験およびマーケティングの分野における幅広い知識・経験等を基に、当社取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任です。なお、同氏はサステナビリティ委員会および指名・報酬委員会の委員です。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しています。 |

| 白幡 清一郎 | 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 | 同氏は日本ペイントホールディングス株式会社および同社子会社における役員経験、事業運営や事業再編の責任者としての豊富な業務経験を通じて得られた知識・経験等を基に、当社取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任です。なお、同氏はサステナビリティ委員会および指名・報酬委員会の委員です。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しています。 |

| 大澤 加奈子 | 同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。 | 同氏は、弁護士としての高度な法律知識および幅広い見識、さらには国内外の企業法務に携わることで得られた知識・経験等を基に、当社取締役会の監査・監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役である監査等委員として適任です。なお、同氏はサステナビリティ委員会および指名・報酬委員会の委員です。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しています。 |

| 杉本 茂 | 同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。 | 同氏は、公認会計士、不動産鑑定士、税理士としての高度な専門知識および幅広い見識、長年にわたる実務経験、さらには自ら会社を経営する傍らで当社とは異なる業界において社外取締役や監督役員を務めるなど豊富な経営経験等を基に、当社取締役会の監査・監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役である監査等委員として適任です。なお、同氏はサステナビリティ委員会および指名・報酬委員会の委員です。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しています。 |

2. 社外取締役の独立性に関する当社の考え方

当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針を定めてはいませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしています。また、就任は当社からの要請に基づくものであることから、経営の独立性は確保されていると認識しています。

3. 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会へ出席し、議案審議等に必要かつ有効な発言を適宜行っているほか、内部監査部門、会計監査人と連携を取り、取締役の職務執行を監督しています。

監査の状況

1. 監査等委員会監査の状況

当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3人で構成されており、うち2人が社外取締役です。監査等委員会は内部統制システムを活用しながら監査室および会計監査人と連携し、必要な報告を受けるとともに、意見交換等を通じて、取締役の職務の執行の監査を行います。 また、各監査等委員は経営会議等に出席して監査に必要な情報を入手し、取締役として取締役会に出席し、意見の陳述や決議への参加を通じて、取締役の職務の執行の監督を行います。なお、監査等委員の木村雅昭氏は当社の生産部門、管理部門および監査部門における業務執行経験が豊富であり、杉本茂氏は公認会計士および税理士の資格を有していることから、それぞれ財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。当事業年度において、当社は監査等委員会を月1回以上開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。

表は横にスライドして御覧いただけます。

| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |

|---|---|---|

| 木村 雅昭 | 13 | 13 |

| 大澤 加奈子 | 13 | 13 |

| 杉本 茂 | 13 | 13 |

監査等委員会における主な検討事項として、①取締役の職務の遂行に関し、不正行為や法令・定款違反の重大な事実はないか、②内部統制システムに係る取締役会決議の内容および内部統制システムの構築・運用状況は相当か、③事業報告や計算関係書類などは法令・定款に従い、会社の状況を正しく示しているか、④会計監査人の監査の方法と結果が相当であるか、⑤ 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制が整備されているかなどを監査し、期末には監査の方法およびその内容と監査の結果を記載した監査報告を作成します。また、常勤監査等委員の活動として、監査室の内部監査と合同で実施する本社・事業所・子会社などの監査等委員監査、国内および海外の子会社監査役との連絡会の運営、これらの情報の監査等委員会での共有などを行っています。

2. 内部監査の状況

当社は内部監査部門として監査室を設置しており、その人員は8人です。内部監査従事者については、内部監査士の取得を義務付けています。監査室は「内部監査規程」に基づき、客観的な立場から各部門、事業所、工場、グループ会社への監査を定期的に実施し、業務執行のプロセスと結果について、法令順守の状況、内部統制システムの整備・運用状況の監査を実施しています。内部監査の結果は対象となった拠点およびその主管部門・本部にフィードバックされ、その後も定期的監査で改善状況を確認しています。また監査室は「内部統制規程」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の評価を実施しており、評価の結果は会計監査人と協議のうえ、対象部門へフィードバックしています。財務報告に係る内部統制の整備・運用状況評価の進捗状況、結果については、監査等委員会や会計監査人へ適宜情報共有をしています。監査等委員会は、監査室から事前に内部監査計画の概要、監査項目について報告を受け、内部監査実施後には全ての監査結果の報告を監査等委員会で聴取しています。さらに常勤監査等委員と監査室長との間で月例の連絡会を実施し、意見・情報交換を行うなど、緊密な連携を図っています。また、監査等委員会のみならず取締役会に対しても、監査室は内部監査計画の進捗状況および各拠点における監査結果と、内部統制評価の進捗状況と結果概要について、定期的に報告しており、このデュアルレポーティングの仕組みを通じて内部監査の実効性が確保される体制としています。

3. 会計監査の状況

監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

継続監査期間

1981年以降

業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 杉本 義浩

指定有限責任社員 業務執行社員 河村 剛

監査業務に係る補助者の構成

会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士9人、その他28人です。

監査法人の選定方針と理由

監査等委員会は「会計監査人の評価および選定基準」に基づき毎期評価を行い、会計監査人の独立性、内部統制体制、監査計画、監査の方法と結果、その職務の遂行状況などを総合的に判断し、会計監査人を選定しています。

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨および解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告します。

また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制などを勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。

監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会は「会計監査人の評価および選定基準」に基づき、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査等委員会とのコミュニケーション、経営者等の関係、グループ監査、不正リスクの観点から評価を行っています。

4. 監査報酬の内容等

監査公認会計士等に対する報酬

表は横にスライドして御覧いただけます。

| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||

|---|---|---|---|---|

| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |

| 提出会社 | 95 | 0 | 100 | 0 |

| 連結子会社 | - | - | - | - |

| 計 | 95 | 0 | 100 | 0 |

(注)前連結会計年度および当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、役員研修に対する対価です。

監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬

(監査公認会計士等に対する報酬を除く)

表は横にスライドして御覧いただけます。

| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||

|---|---|---|---|---|

| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |

| 提出会社 | - | 11 | - | 6 |

| 連結子会社 | 52 | 20 | 56 | 23 |

| 計 | 52 | 31 | 56 | 30 |

(注)前連結会計年度および当連結会計年度の当社、連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等に対する評価です。

その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査予定日数等から見積もられた金額について、当社監査等委員会の同意を受け決定しています。

監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項および第3項の同意をした理由は、監査等委員会として会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および監査報酬の算出根拠についての必要な検証を行い、適切であると判断したためです。

役員の報酬等

1. 役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社は、取締役の報酬額およびその算定方法を、株主総会において決定された限度額の範囲において、役位や職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、それぞれ以下のとおりとしています。なお、これらの方針等は、指名・報酬委員会がその妥当性を確認したうえで、取締役会が決定しています。

取締役(社外取締役および監査等委員を除く)の報酬

取締役(社外取締役および監査等委員を除く)の報酬は「固定報酬(基本報酬)」に加え、連結業績に対する評価を反映させる短期インセンティブ報酬としての「業績連動報酬(賞与)」、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための長期インセンティブ報酬としての「非金銭報酬(譲渡制限付株式)」を組み合わせたものであり、その割合は概ね基本報酬を63.5、賞与を23、譲渡制限付株式を13.5とし、代表取締役の場合はこれをベースにインセンティブ比率を高め、概ね基本報酬を57.5、賞与を25.5、譲渡制限付株式を17としています。また、取締役(社外取締役および監査等委員を除く)の評価、報酬の決定に関しては、客観性、透明性を高めるため、指名・報酬委員会(委員は独立社外取締役全員および代表取締役全員ならびに社外有識者とし、過半数を独立社外取締役としたうえで、委員長を独立社外取締役の中から選任)が取締役会の諮問を受け、助言および提言を行うこととしています。

(報酬構成の概要)

表は横にスライドして御覧いただけます。

| 報酬の種類 | 支給基準 | 支給方法 | 報酬構成 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 代表取締役 | 取締役 | |||||

| 固定報酬 (基本報酬) |

役位別に基本報酬の基準額を設定 | 毎月 現金 |

約57.5% | 約63.5% | ||

| 業績連動報酬 (賞与) |

役位別に賞与の基準額を設定し、以下の財務・非財務指標による評価を行い、その結果に評価ウェイトを乗じて算出 | 年1回 現金 |

約25.5% | 約23% | ||

| 区別 | KPI | 評価 ウェイト |

||||

| 財務指標 | 連結売上高および連結営業利益 | 86.9% | ||||

| TSR(株主総利回り) | 4.3% | |||||

| 非財務指標 | CO2排出量の削減状況 | 4.3% | ||||

| エンゲージメントスコア | 4.3% | |||||

| 非金銭報酬 (譲渡制限付株式) |

役位別に金銭報酬債権の基準額を設定し、各年度における割当決議日の前日終値にて同基準額を除し、割当株式数を決定 | 年1回 株式 |

約17% | 約13.5% | ||

- 基本報酬

- 役位別に毎月定額を支給

- 支給総額は420百万円(社外取締役(監査等委員を除く)分30百万円以内を含む)を超えない金額とする

- 賞与

- 連結業績に対する評価を反映させることにより、「短期インセンティブ報酬」(業績連動報酬)として設定

- 支給総額は150百万円を超えない金額とする

- 役位別に賞与の基準額を設定し、以下の財務・非財務指標による評価を行い、その結果に評価ウェイトを乗じて算出する

- (a) 財務指標「連結売上高および連結営業利益」による評価の算定方法

連結売上高および連結営業利益に対して、次の(i) 、(ii) それぞれ6:4の割合で重み付けを行い、その結果に基づき評価する- (i) 期首予想の外部公表値(決算短信記載の連結業績予想)に対する当期実績の割合(注)

- (ii) 前期以前3年間の実績平均に対する当期までの直近3年以内の役員就任期間に対応する期間の実績平均の割合(注)

- (注) M&Aの実施、会計方針の変更等により、指標と実績値を比較するうえで前提に大きな相違が生じる場合は、指名・報酬委員会での検討および協議により所要の調整を行う

- (b) 財務指標「TSR(株主総利回り)」による算定方法

対象年度のTSRを「配当込みTOPIX」と比較し、その伸長率に基づき評価する - (c) 非財務指標「CO2排出量の削減状況」による算定方法

当社のCO2排出量(Scope1・2)削減目標である「2013年度比でStage2では67%以上削減、Stage3では75%以上削減」を実施するための2030年までのロードマップにおいて「年度ごとのCO2排出量」を設定し、対象年度の排出実績を目標値以内に抑えることができたかどうかにより評価する - (d) 非財務指標「エンゲージメントスコア」による算定方法

対象年度の従業員サーベイにおいて、「理念戦略」「組織風土」「変革活動」の3つをコアテーマとして定め、全体スコアを合わせたこれら4つを用い、前年比でスコアが上昇したかどうかにより評価する

- (a) 財務指標「連結売上高および連結営業利益」による評価の算定方法

- 譲渡制限付株式

- 株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための「長期インセンティブ報酬」として設定

- 支給総額は80百万円(社外取締役(監査等委員を除く)分10百万円以内を含む)を超えない金額とする

これらの報酬は、基本報酬については2021年6月21日開催の第127期定時株主総会で、賞与については2018年6月21日開催の第124期定時株主総会で、譲渡制限付株式については2025年6月20日開催の第131期定時株主総会でそれぞれ支給総額を決議しています。

社外取締役(監査等委員を除く)の報酬

社外取締役(監査等委員を除く)の報酬は、「固定報酬(基本報酬)」に加え、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための長期インセンティブ報酬としての「非金銭報酬(譲渡制限付株式)」を組み合わせたものであり、その割合は概ね基本報酬を91、譲渡制限付株式を9としています。

(報酬構成の概要)

表は横にスライドして御覧いただけます。

| 報酬の種類 | 支給基準 | 支給方法 | 報酬構成 |

|---|---|---|---|

| 固定報酬 (基本報酬) |

役位別に基本報酬の基準額を設定 | 毎月現金 | 約91% |

| 非金銭報酬 (譲渡制限付株式) |

役位別に金銭報酬債権の基準額を設定し、各年度における割当決議日の前日終値にて同基準額を除し、割当株式数を決定 | 年1回株式 | 約9% |

- 基本報酬

- 毎月定額の報酬を支給する

- 支給総額は30百万円を超えない金額とする

- 譲渡制限付株式

- 株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための「長期インセンティブ報酬」として設定

- 支給総額は10百万円を超えない金額とする

これらの報酬は、基本報酬については2021年6月21日開催の第127期定時株主総会で、譲渡制限付株式については2025年6月20日開催の第131期定時株主総会でそれぞれ支給総額を決議しています。

取締役(監査等委員)の報酬

取締役(監査等委員)の報酬は、「固定報酬(基本報酬)」に加え、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための長期インセンティブ報酬としての「非金銭報酬(譲渡制限付株式)」を組み合わせたものであり、その割合は概ね基本報酬を91、譲渡制限付株式を9としています。

(報酬構成の概要)

表は横にスライドして御覧いただけます。

| 報酬の種類 | 支給基準 | 支給方法 | 報酬構成 |

|---|---|---|---|

| 固定報酬 (基本報酬) |

役位別に基本報酬の基準額を設定 | 毎月現金 | 約91% |

| 非金銭報酬 (譲渡制限付株式) |

役位別に金銭報酬債権の基準額を設定し、各年度における割当決議日の前日終値にて同基準額を除し、割当株式数を決定 | 年1回株式 | 約9% |

- 基本報酬

- 毎月定額の報酬を支給する

- 支給総額は60百万円を超えない金額とする

- 譲渡制限付株式

- 株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための「長期インセンティブ報酬」として設定

- 支給総額は10百万円を超えない金額とする

これらの報酬は、基本報酬については2015年6月24日開催の第121期定時株主総会で、譲渡制限付株式については2025年6月20日開催の第131期定時株主総会でそれぞれ支給総額を決議しています。

2. 役員の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項

当社においては取締役会が、指名・報酬委員会による妥当性の確認を受けたうえで「取締役報酬内規」を定めています。基本報酬については当該内規に基づいて支給しています。賞与については当該内規に基づき算定を行い、指名・報酬委員会がその額・プロセスの妥当性を確認したうえで取締役会にて支給額を決議しています。譲渡制限付株式については2025年6月20日開催の第131期定時株主総会の決議内容および当該内規に基づいて取締役会にて割当株式数を決議しています。

3. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

表は横にスライドして御覧いただけます。

| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) |

報酬等の種類別の総額 (百万円) |

対象となる 役員の員数 (人) |

||

|---|---|---|---|---|---|

| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 |

|||

| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |

315 | 209 | 76 | 28 | 6 |

| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |

21 | 21 | - | - | 1 |

| 社外役員 | 44 | 44 | - | - | 6 |

政策保有株式の保有方針

当社は取引先との長期的・安定的な関係を構築・維持することが重要と考えています。このため、取引先との事業上の関係等を総合的に勘案し、取引先の株式を政策的に保有しています。政策保有株式については、企業間の信頼・連携関係を高めることがお互いの企業価値向上につながる取引先の株式を対象としており、かかる観点から適宜、保有を見直し、縮減に努めています。当社は、すべての政策保有株式について、個別銘柄ごとに事業上の関係等の必要性を勘案し、保有の適否を毎年2月または3月の取締役会にて検証しています。保有する合理性が確認できなかった銘柄については、発行会社との対話等を踏まえ、縮減等の対応を進めていきます。また、議決権行使にあたっては、取引先提案議案につき、株主価値の向上につながるか否か、総合的に検討します。

株式の保有状況

1. 投資株式の区分の基準および考え方

当社は、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しています。

2. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数および貸借対照表計上額

表は横にスライドして御覧いただけます。

| 銘柄数(銘柄) | 貸借対照表計上額の合計額(百万円) | |

|---|---|---|

| 非上場株式 | 11 | 67 |

| 非上場株式以外の株式 | 22 | 1,720 |

特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式(上位10銘柄)

表は横にスライドして御覧いただけます。

| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果および株式数が増加した理由 | 当社の株式の保有の有無 |

|---|---|---|---|---|

| 株式数(株) | 株式数(株) | |||

| 貸借対照表計上額 (百万円) |

貸借対照表計上額 (百万円) |

|||

| 東レ(株) | 580,000 | 1,160,000 | 調達先かつ加工材事業における顧客であり、 良好な取引関係の維持を目的として保有 | 有 |

| 589 | 858 | |||

| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 159,710 | 159,710 | 当社グループにおける主要取引銀行であり、良好な取引関係の維持を目的として保有 | 有 |

| 321 | 248 | |||

| (株)イムラ | 200,000 | 200,000 | 洋紙事業における顧客であり、良好な取引関係の維持を目的として保有 | 有 |

| 194 | 214 | |||

| (株)キングジム | 130,430 | 130,430 | 洋紙事業における顧客であり、良好な取引関係の維持を目的として保有 | 有 |

| 112 | 117 | |||

| フジプレアム(株) | 312,000 | 578,300 | 製造部門における協力会社であり、良好な取引関係の維持を目的として保有 | 無 |

| 107 | 243 | |||

| (株)みずほフィナンシャルグループ | 20,695 | 20,695 | 当社グループにおける主要取引銀行であり、良好な取引関係の維持を目的として保有 | 有 |

| 83 | 63 | |||

| 三光産業(株) | 152,432 | 152,432 | 印刷情報材事業における顧客であり、良好な取引関係の維持を目的として保有 | 無 |

| 58 | 64 | |||

| 朝日印刷(株) | 57,468 | 52,537 | 印刷情報材事業における顧客であり、良好な取引関係の維持を目的として同社持株会を通じて保有 株式数が増加した理由は、同社持株会を通じた株式取得 |

無 |

| 51 | 47 | |||

| (株)有沢製作所 | 35,431 | 35,431 | 加工材事業における顧客であり、良好な取引関係の維持を目的として保有 | 無 |

| 49 | 40 | |||

| キヤノンマーケティングジャパン(株) | 6,938 | 6,938 | 産業工材事業における顧客であり、良好な取引関係の維持を目的として保有 | 無 |

| 35 | 31 |

買収防衛策の導入の有無

当社は、買収防衛策を導入していません。しかしながら、当社株式への大規模買付行為を行い、または行おうとする者に対しては、当社の企業価値および株主共同の利益を確保する観点から、関係する法令に従い、株主の皆様が大規模買付行為の是非を適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求めていきます。併せて当社取締役会の意見等を開示するとともに、株主の皆様の検討のために必要な時間と情報の確保に努めていきます。また、仮に大規模買付行為に対する速やかな対抗措置を講じなければ、当社の企業価値および株主共同の利益が棄損されるおそれがあると合理的に判断されるときには、株主から経営を負託された当社取締役会の当然の責務として、関連する法令の許容する範囲内において、当該時点で最も適切と考えられる具体的な措置の内容を速やかに決定し、実行することにより、当社の企業価値および株主共同の利益の確保に努めていきます。

株主・投資家との対話

当社は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資する株主・投資家との建設的な対話を促進するため、IR活動の体制整備と積極的な取り組みに努めています。

1. 体制

株主・投資家との個別面談をはじめとする各種IR活動はIR担当役員が運営統括し、対話の対応者については株主・投資家の希望と面談の主な関心事項も踏まえたうえで、合理的な範囲で経営陣幹部または取締役が対応しています。

各種IR活動は、広報・IR室、経理部、総務・法務部、経営企画室などが中心となって実施しています。関連部署は日常的に情報交換を行い、経営トップと関連部署とのミーティングを適宜行うなど必要な情報を共有し、緊密な連携を図っています。

2. 2024年度 IR活動状況

個別面談以外のIR活動として、決算説明会や中期経営計画説明会を定期的に開催しているほか、海外投資家訪問や海外投資家を集めて行われるIRコンファレンスへの参加、また、施設見学会や事業説明会、個人投資家向け会社説明会などを適宜実施しています。さらに、株主通信誌や統合報告書、ホームページのIRサイトを通じて国内外への情報提供の充実を図るとともに、株主通信誌やIRサイトでアンケートを実施して、株主・投資家の声を広く集めています。

表は横にスライドして御覧いただけます。

| 主なIR活動 | 回数 | 主な対応者 |

|---|---|---|

| 個別取材・ミーティング | 延べ311社 | 代表取締役社長、担当取締役、担当役員、広報・IR室担当 |

| 決算説明会 | 2回 | 代表取締役社長、担当取締役、担当役員 |

| 海外IR | 1回 | 代表取締役社長、担当取締役、担当役員 |

| 証券会社コンファレンス | 1回 | 代表取締役社長、担当取締役、担当役員 |

| 個人投資家向け会社説明会 | 1回 | 代表取締役社長 |

3. 2024年度 株主・投資家との対話の主なテーマや関心事項

- 海外子会社の業績

- アドバンストマテリアルズ事業の売り上げ実績と今後の需要動向

- 新製品開発の進捗状況と業績貢献の時期

- オプティカル材事業および洋紙事業の収益改善

- PBR1倍割れの改善施策に関する社内の議論・検討状況

4. 経営陣や取締役会へのフィードバックの実施状況

IR活動を通じて把握した株主・投資家の意見・懸念は、取締役会で四半期ごとに行われる業務報告において関連部署から経営層へフィードバックし、年度ごとに振り返りを行うほか、必要に応じて適宜、経営層に報告しています。

5. 情報管理と沈黙期間

株主・投資家との対話に際しては、インサイダー情報が含まれないよう社内の「インサイダー取引防止規則」に基づいて、その管理を徹底しています。また、決算情報の漏えいを防ぎ、公平性を確保するため、「ディスクロージャーポリシー」にて各四半期決算発表日の約1か月前から決算発表日までを沈黙期間としており、この期間中は決算・業績見通しに関する質問への回答やコメントを差し控えることとしています。